Barre de menu commun

Famille Homier

Ce texte est un hommage à la famille Homier qui est une famille pionnière arrivée dans le canton de Templeton vers 1828.

La famille Homier est parmi l'une des plus anciennes familles du canton de Templeton et François Homier en est le pionnier.

François, fils de Jacques Homier et de Marie Anne Joly dite St-Onge est né le 24 octobre 1778 à Montréal. Il épouse en premières noces Marie Tessier probablement dans la région de Kingston vers 1800. Marie donne naissance à au moins 12 enfants dont le premier enfant est né dans la région de Kingston. Marie décède le 2 janvier 1824 à Montréal. François au début de son mariage, est journalier avant de devenir charretier vers 1804. En 1816, il devient cantonnier pour quelques mois.

Le 21 mars 1816, Jean-Baptiste Champlain dit Dupéré, charretier, nomme François Aumier procureur spécial afin qu'il s'occupe de vendre un emplacement situé au fief de la Gauchetière.

Le 27 août 1816, François et Benjamin Voyer passent devant le notaire François Joseph Trudeau afin de s'associer pour une période de trois ans. Dans cet acte notarié, le notaire indique que François est bourgeois et que Benjamin Voyer est charpentier. Les deux hommes semblent s'associer dans l'opération d'une auberge dans le faubourg Saint-Laurent à Montréal. Le 4 décembre 1816, les deux hommes qu'on dit aubergistes mettent fin à leur association et dissolvent leur société alors que François cède tous les droits de l'auberge en échange de la somme de 150 livres.

François continue son métier d'aubergiste à Montréal, mais en 1821 et 1822 il est cantinier avant qu'il redevienne aubergiste.

Le 20 décembre 1821, François loue jusqu'au 1er mai 1823 d'Abner Bagg une maison de pierres de trois étages située sur la rue des commissaires pour un montant total de 90 livres. En 1823, il renoue son bail pour trois ans pour la somme de 80 livres par année.

Antoine Langlois dit Lachapelle, brasseur de bière, reconnait, le 1er avril 1824, avoir reçu et devoir la somme de 2 000 livres à François Homier, aubergiste et de le rembourser le 29 avril prochain.

Le 19 mai 1825, devant le notaire Louis Barbeau, François Homier, Louis René Beauzet, Léon Fleury, Louis Hypolite Denaut, Joseph Goodsell et Félicité Denaut créent une société pour bâtir et naviguer le bateau à vapeur Edward Henry. Le 9 août 1826, François se plaint que Louis René Beauzet ne remet pas les comptes mensuellement et refuse de les soumettre.

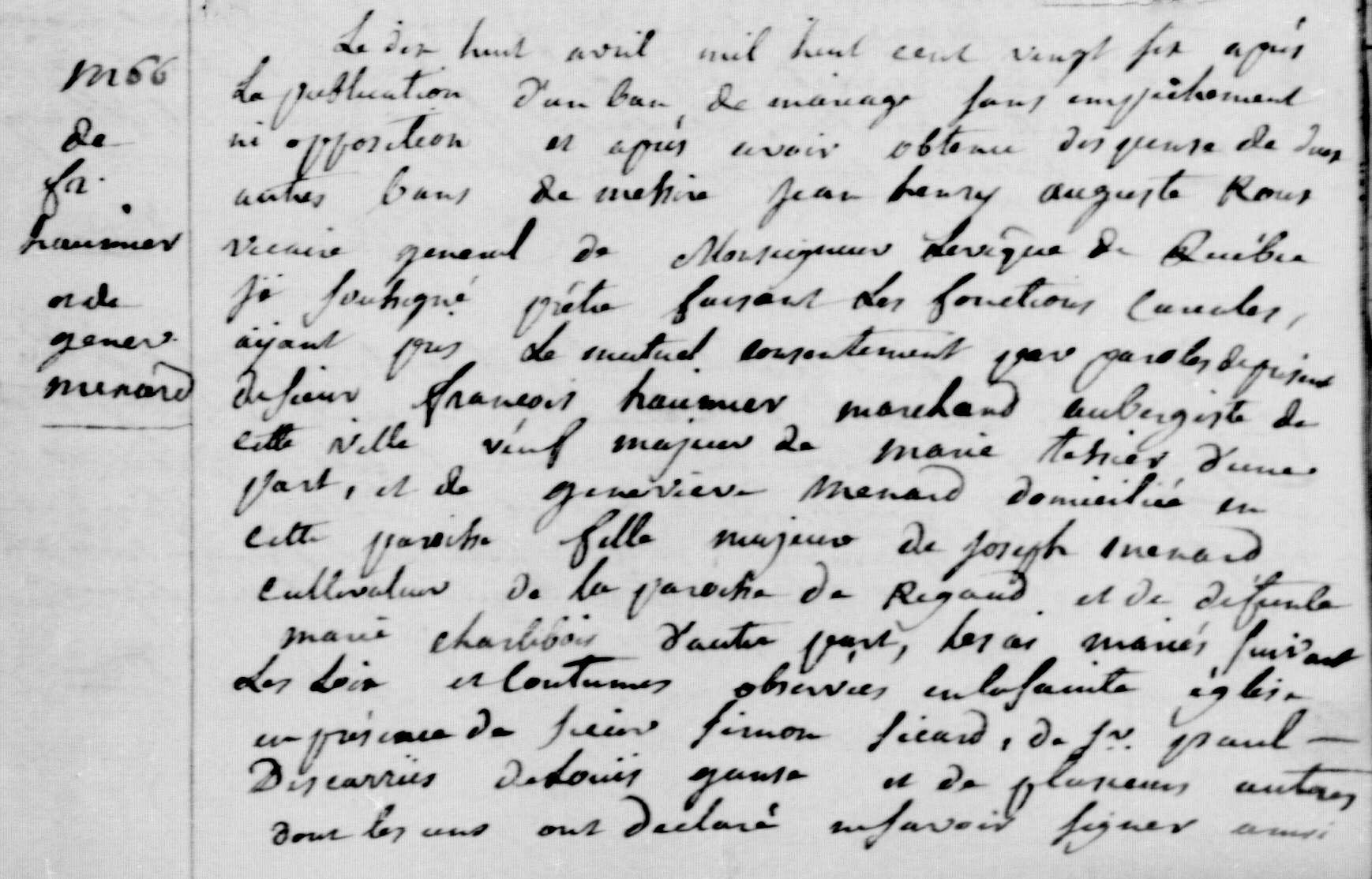

François épouse en secondes noces Geneviève Ménard, fille de Joseph Ménard et de Marie Charlebois, le 18 avril 1826 à Notre-Dame de Montréal. Après que Geneviève a donné naissance à deux enfants, François et Geneviève quittent Montréal pour s'établir dans le canton de Templeton vers 1828. Il exerce dans le canton de Templeton, le métier de fermier et d'aubergiste. Geneviève donne naissance en Outaouais à au moins huit autres enfants.

Le couple s'installe sur le lot numéro 221 dans le rang I du canton de Templeton. En plus de ce lot, le couple possède également les lots numéro 3 et 18 de l'île Kettle qui sont situés en face du lot numéro 22 dans le rang I. Dans les recensements, on mentionne que François est fermier.

En 1838, le missionnaire Brady parcours l'Outaouais et lors de l'assemblée de Templeton, le missionnaire mentionne que Philemon Wright offre un terrain pour la construction d'une église et d'une école à Pointe-Gatineau. La majorité des colons sont dispersés dans le canton de Templeton et plusieurs d'entre eux demeurent dans l'est du canton. Ceux-ci désirent qu'on accepte le terrain offert par François Homier qui raccourcit leur trajet d'environ trois kilomètres. Le prêtre Brady demande l'avis de François Homier et de James O'Hagan, mais les deux hommes préfèrent rester neutres dans cette controverse.

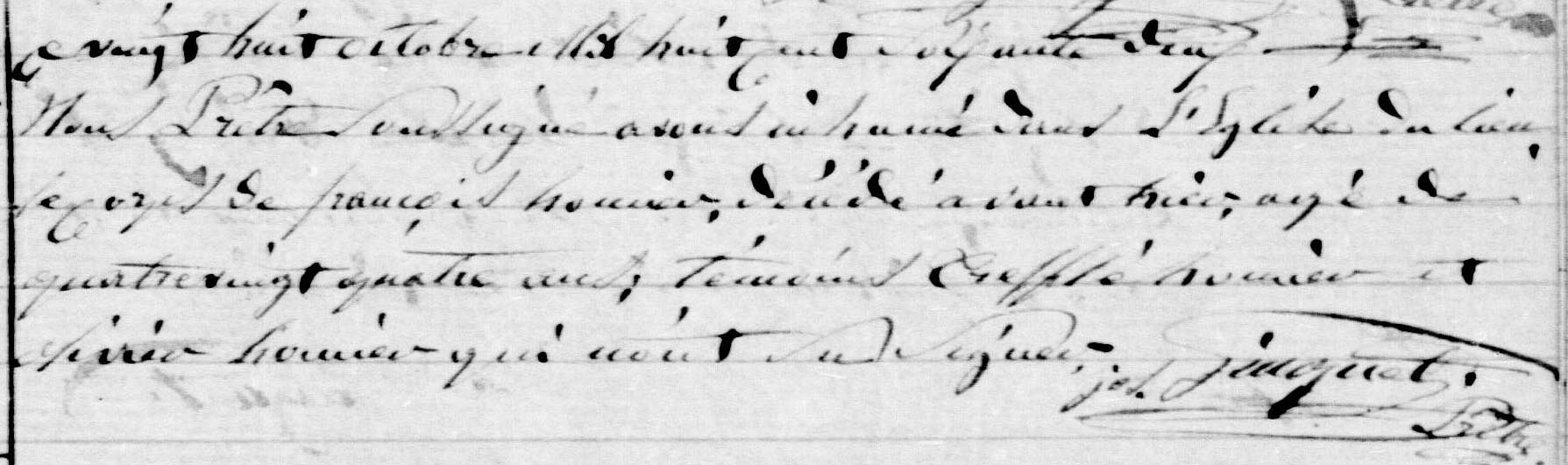

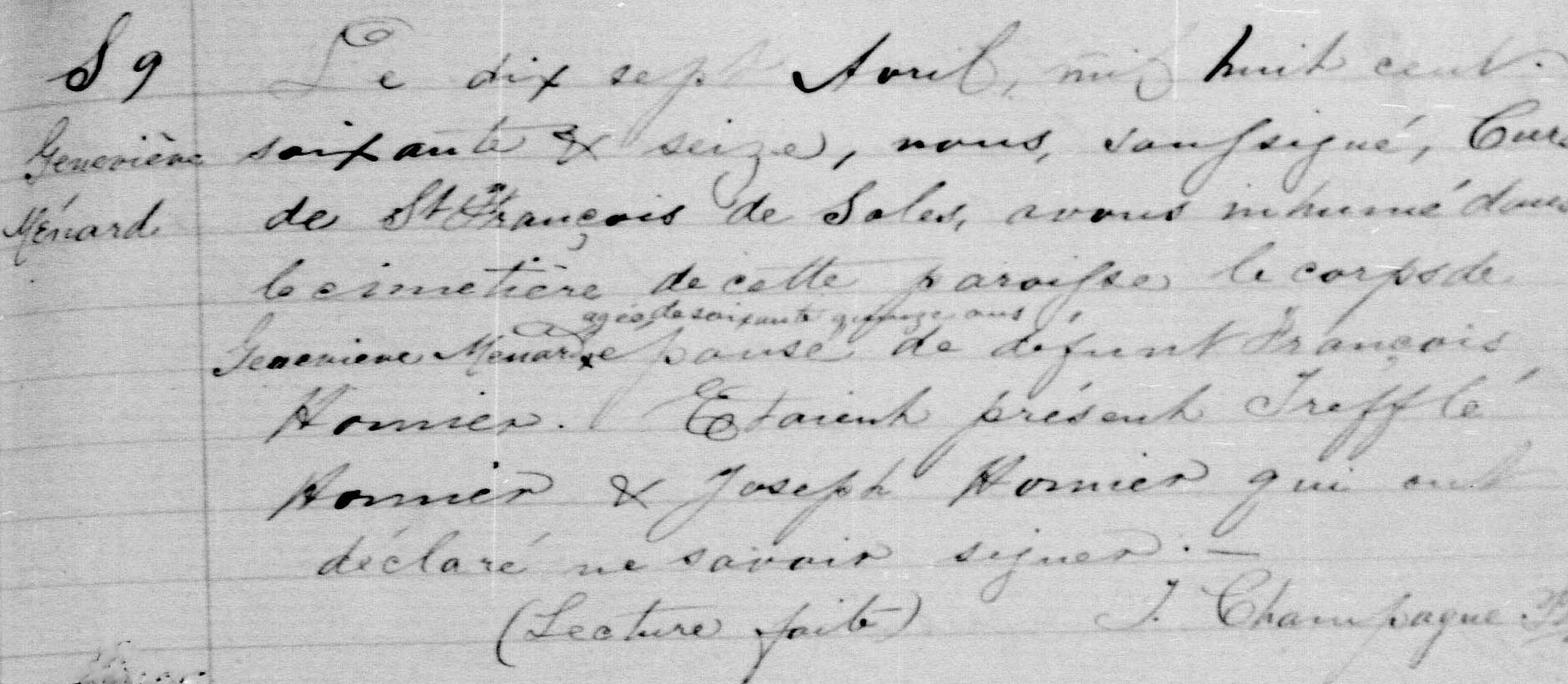

François décède le 26 octobre 1862 et il est inhumé le 28 dans l'église de Saint-François-de-Sales de Pointe-Gatineau2. Son épouse Geneviève Ménard décède en avril 1876 et est inhumée à Pointe-Gatineau.

Après le décès de François, le lot 22 du rang I du canton de Templeton est séparé entre leurs fils Trefflé, Joseph et Olivier Homier.

Anecdote

Georgette Lamoureux écrivaine et historienne raconte dans son livre Bytown et ses pionniers canadiens-français 1826-1855 à la page 328 ce qui suit :

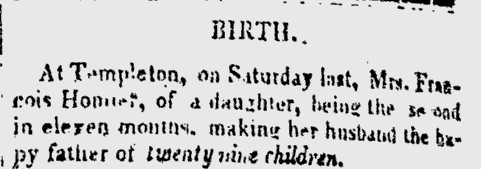

Je n'ai pas inventé l'étonnante progéniture de François Homier et de sa femme Geneviève Ménard. Le Bytown Gazette du 4 décembre 1840 publie un entrefilet à l'effet que Mme François Homier, de Templeton, vient de donner naissance à son vingt-neuvième enfant… ce qui laisse supposer qu'il y a peut-être d'autres petits Homier!!!

Mme Lamoureux fait quelques erreurs dans ce texte. Il n'y a pas de publication du Bytown Gazette le 4 décembre 1840. C'est plutôt le 26 novembre 1840 qu'a eu lieu la publication suivante :

At Templeton, on Saturday last, Mrs François Homier, of a daughter, being the second in eleven months, making her husband the happy father of twenty nine children.

Le révérend méthodiste Donald A. McKenzie indique le 16 décembre 1840 que François Homier a eu une deuxième fille en 11 mois et il est maintenant père de 29 enfants.

La deuxième erreur qu'elle fait c'est de supposer que Geneviève Ménard a donné naissance à 29 enfants alors que le journal et le révérend méthodiste indiquent que c'est François qui est père de 29 enfants.

Malgré toutes les recherches, j'ai identifié seulement 22 enfants, dont un né, près de deux ans après l'article. Marie Tessier, la première épouse de François a donné naissance à au moins 12 enfants en environ 24 ans de mariage. Geneviève Ménard, la deuxième épouse a eu 10 enfants en 16 ans, dont un, après l'article du journal. Il est donc impossible que François ait pu avoir 29 enfants avec ses deux épouses.

Descendance

Premier mariage

Marie Émilie Homier, née le 25 mars 1813 à Montréal, épouse Joseph Hurtubise, fils de Pierre Jérémie Hurtubise et de Micheline Archange Bouthillier, vers 1828 en Outaouais. Marie Émilie et son époux sont des pionniers du canton de Templeton.

Marie Elmire Homier, née le 11 novembre 1816 à Montréal, épouse André Galipot (Galipeau) vers 1835 à Montebello. Marie Elmire et son époux André Galipot sont des pionniers de Thurso.

Marie Josée Homier, née le 31 mai 1821 à Montréal, épouse Jean Philips (Philippe) le 23 août 1836 à Ottawa. Marie Josée et son époux sont des pionniers de Sainte-Cécile de Masham.

Deuxième mariage

Trefflé Homier, né vers 1829, épouse Marie Rose Délima André dite Lafontaine le 13 novembre 1851 à Pointe-Gatineau. Son épouse donne naissance à au moins 9 enfants. Trefflé a probablement pris la relève de son père en devenant aubergiste. Il est conseiller municipal du canton de Templeton de 1875 à 1877. Trefflé et sa famille quittent Pointe-Gatineau vers 1885 pour aller s'installer à l'Anse au Michigan. Il décède le 6 juillet 1900 à l'Anse, Michigan. Son épouse Marie Rose Délima décède le 18 février 1936 à l'âge de 101 ans, 4 mois et 27 jours au Sault-Sainte-Marie, Ontario.

Joseph Homier, né le 6 mai 1831 à Templeton, épouse Esther André dite Lafontaine le 14 avril 1858 à Pointe-Gatineau. Esther donne naissance à environ 12 enfants. Le couple demeure sur une partie du lot 22 du rang I du canton de Templeton (environ 75 arpents).

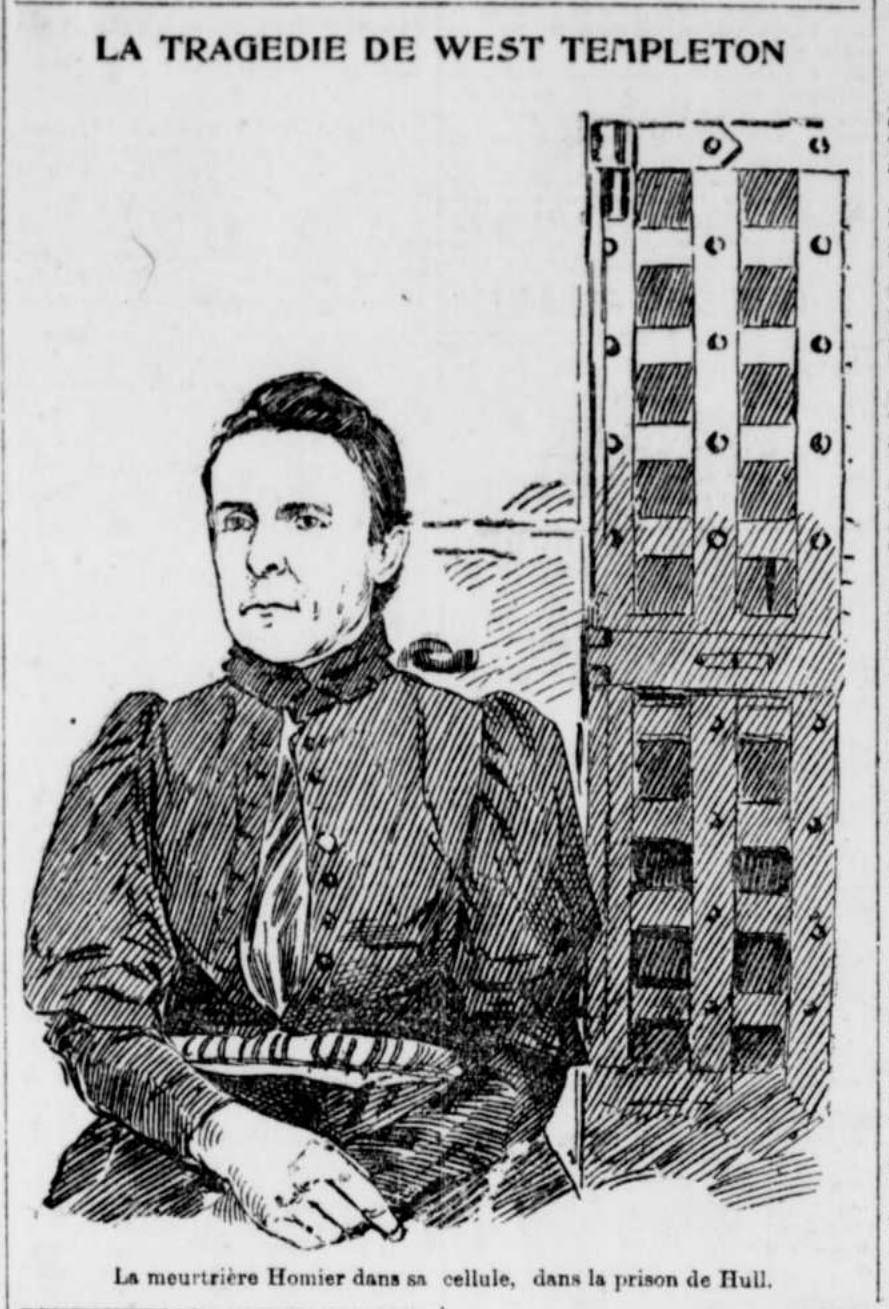

Joseph est connu comme un homme qui boit trop, qui maltraite sa femme et que le couple se chicane régulièrement. Le 16 février 1897, un peu avant 19 h, Esther frappe son époux au cou avec une hache. Son fils André, âgé de 11 ans voit son père s'écrouler. Pendant que sa mère s'enferme dans une autre pièce, il va chercher son frère William qui travaille dans l'étable. Les deux enfants appliquent un bandage sur le cou pour empêcher le sang de couler. Ensuite William va chercher le docteur et le curé. La nouvelle fait rapidement le tour du village. Joseph a le temps de faire un testament dans lequel, il laisse sa propriété à ses trois fils, ne laissant rien à sa femme, mais demandant à ses fils de s'occuper d'elle. Selon les dernières volontés de Joseph, il ne veut pas que sa femme soit arrêtée parce qu'il croit que sa femme est folle. Il décède à 20 h le 18 février 1897. Esther est alors accusée de meurtre et est emprisonnée à la prison de Hull. Le Dr Woods, médecin de la prison de Hull croit qu'Esther est folle. Elle subit son procès en juin 1897 et plaide la folie.

Le 19 juin, après avoir délibéré pendant 10 minutes, les jurés, considérant Esther André dite Lafontaine irresponsable de ses actes, l'acquittent. Le 4 août 1897, sur l'ordre du procureur général, Esther est libérée de la prison de Hull.

Toponymie

Il y a à Gatineau une rue Homier qui rejoint la rue Pierre-Lafontaine. Malheureusement, la banque de toponymie de la ville de Gatineau ne donne aucune explication sur la raison de ce nom qui a pourtant été officialisé en 2003. J'ose croire que c'est en hommage au pionnier François Homier et à ses descendants.

1 Le terrain de golf Tecumseh est situé sur ce lot.

2 À noter qu'il est inhumé dans la première église Saint-François-de-Sales de Pointe-Gatineau.

Registre des baptêmes, mariages et sépultures du Québec et de l'Ontario.

Registre des décès du Michigan de 1867 à 1952.

Recensements du Canada.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Actes notariés des notaires Louis Chaboilez, Jean-Marie Mondelet, François Joseph Trudeau et Nicolas Benjamin Doucet.

Banque de toponymie de la ville de Gatineau [en ligne]. [https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/BanqueNom/NomDetail.aspx?NoDossier=2109] (consulté en 2023).

Généalogie outaouaise [en ligne]. [https://outaouais.hebfree.org/Capsules/CapsuleCantonTempleton.html] (consulté en 2023).

DE BARBEZIEUX ALEXIS, Histoire de la province ecclésiastique d'Ottawa et de la colonisation dans la vallée de l'Ottawa, vol. 1, page 197.

LAMOUREUX GEORGETTE, Bytown et ses pionniers canadiens-français 1826-1855, page 328.

BOOK-Vol 3 - Global Heritage Press - Methodist Papers-1830-1857.pdf par révérend Donald A McKenzie.

Journal Le Temps du 17, 19, 20 et 24 février 1897.

Journal La Presse du 26 février 1897 et du 4 août 1897.

Journal Le Courrier du Canada du 23 juin 1897.